2040年度、再エネが主力電源に!? 脱化石燃料へ、エネルギー事業の行く先

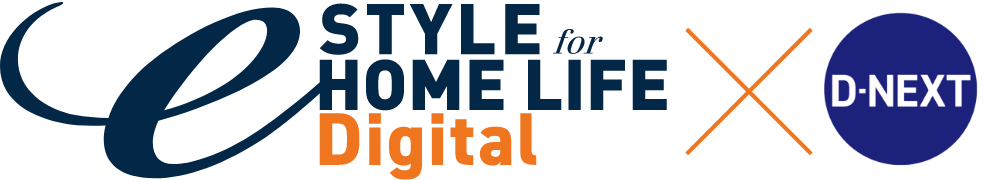

2024年末に第七次エネルギー基本計画の案が公表され、2040年度には再生可能エネルギーが最大電源となる見通しが示されました。そこで、日本のエネルギー政策や再生可能エネルギーの普及推進について積極的な提言を行う、環境エネルギー政策研究所(ISEP)の飯田哲也所長に、脱化石燃料時代における地域エネルギー事業の展望について話を伺いました。

2025年2月28日

第七次エネルギー基本計画(案)、どう見るか?

第六次では「再エネ最優先」が明記されていましたが、第七次案ではこの文言が削除されていました。再エネについては、第六次の「主力電源化を徹底し、最大限の導入に取り組む」から、第七次案では「再エネを主力電源として最大限導入する」と表現が変わり、再エネ最優先の方針が明記されなくなった点は後退と捉えられます。一方、原子力発電については「最大限活用」と明記され、脱炭素電源としての活用が引き続き重視されています。

原発の活用が強調される一方で、再エネの導入加速に向けた具体的な方策は示されておらず、消極的な印象を受けました。

ただ、エネルギー基本計画自体が、その原点は原子力推進と電力独占維持を目的とした法律であり、本質は関係者間の利害調整の場だと、私はそう思っています。エネルギー基本計画は言ってしまえば「エネルギー一家の家族会議の掛け軸」のようなもので、重要なのは細部よりも大きな方向性と考えた方がいいでしょう。

地域密着・顧客基盤を活かした事業転換で商機

とはいえ、脱炭素化の流れは覆せず、LPガス事業者にとって大きな転換点であることは間違いありません。

LPガス事業者の最大の強みは、長年にわたり築いてきた地域密着型の営業と顧客との信頼関係により、家庭向けの直接販売網を持つことです。日本の電力市場全体をkWhベースで見ると、産業用の特別高圧、業務・工業用の高圧、家庭用がそれぞれ約3分の1ずつを占めています。しかし、電力市場全体の利益の約9割は家庭用が生み出しているため、この市場においてLPガス事業者の持つ顧客基盤は、優位性を発揮できると思います。

LPガスの販売にとどまらない、総合的なエネルギーソリューションを提供することで、エネルギー転換の時代に適応しながら新たな収益源の確保が可能となるのではないでしょうか。

世界では「100%再エネ」を実現した先進事例も

再エネを軸とした地域エネルギーシステムの構築は、世界各地で進んでいます。

たとえば、デンマークでは、風力発電を中心とした再エネ主体のエネルギー政策を推進していて、コージェネレーションシステムと地域熱供給網を組み合わせることで、再エネの変動性を克服しています。

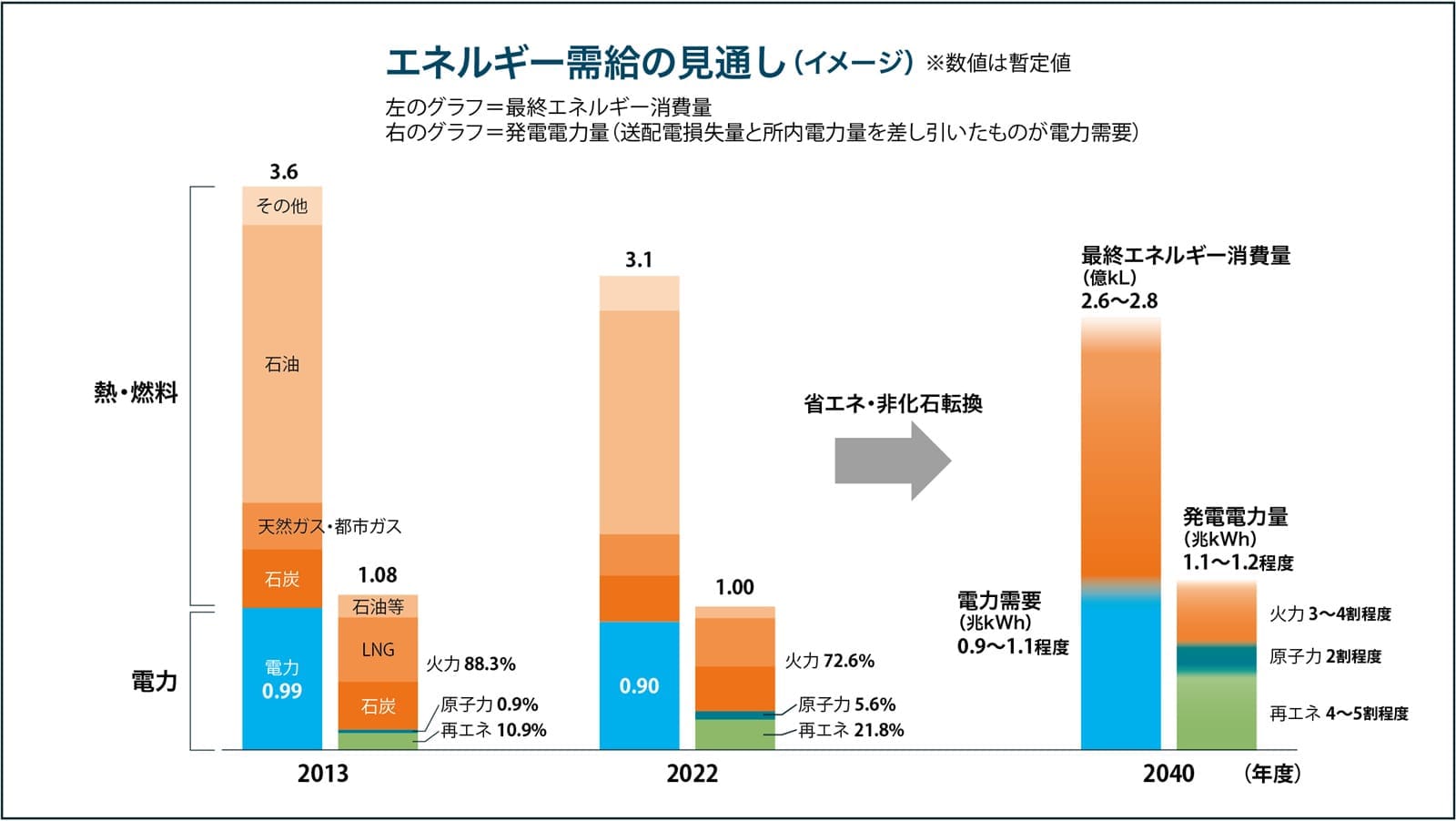

日本でも可能性がありそうなのが、テスラ製の大規模蓄電池を導入し、電力供給の安定化を実現したオーストラリア南部のホーンズデール風力発電所の例。蓄電池による周波数調整サービスに加え、疑似慣性を提供できる初のシステムとしても機能し、火力発電所のような慣性力を模倣して電力の急激な変動を抑えています。その結果、2022年12月には10日以上連続で州内の電力需要を100%再生可能エネルギーで賄うことに成功しました。

国内で進む地域新電力を軸とした再エネ活用

国内では、地域新電力を中心とした先進的な取り組みが進みつつあります。

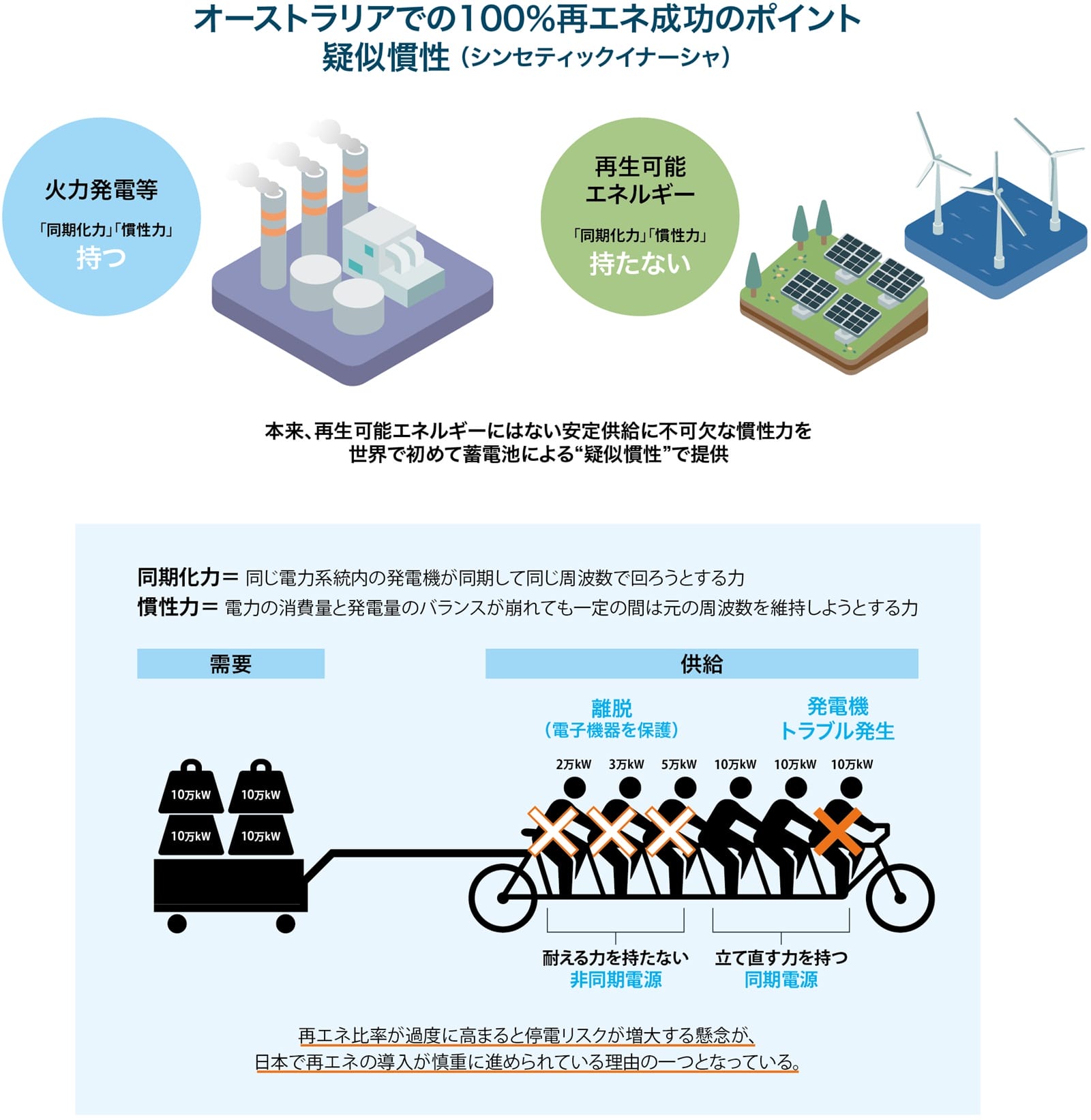

たとえば、宮古島では地域のエネルギー企業が事業主体となって、オンサイトPPAモデルを活用し、太陽光発電設備と蓄電池を無料で設置するサービスを提供しています。利用者は初期費用なしで再生可能エネルギーを活用でき、蓄電池によって台風などの停電時でも電力供給が可能です。この取り組みは、地域のエネルギー自給率向上と脱炭素社会の実現に貢献する先進的な事例として注目を集めています。

この先、LPガス事業者にとっては、太陽光発電や蓄電池を組み合わせた総合的なエネルギーサービスを通じて停電時の安心までをも付加価値として販売し、地域、家庭に寄り添うビジネスへと業態を転換していくという視点も必要なのではないでしょうか。

未来を見据え、変革期を飛躍のチャンスに

また、LPガス事業者の強みを活かせる分野として、EV関連のサービスも新たな可能性がありそうです。日本では充電インフラがまだ整備途上にあり、充電スタンドの設置や運営、EVカーシェアの展開などが考えられます。特に、LPガスユーザーの多い地方ではガソリンスタンドの減少が進み、移動手段の確保が課題です。テスラは2025年6月に完全自動運転(無人)のロボタクシー事業を開始予定ですが、日本では完全自動運転はまだしばらく実現しなさそうです。そのため、まずはEV充電サービスの提供が、地域への貢献度の高い未来型のエネルギーサービスとして現実的な選択肢となるのではないでしょうか。

脱炭素化という大きな転換期を迎え、LPガス事業者の役割も変容を求められています。しかし、地域に根差した強みを活かし、再エネや蓄電池、EV充電などの新技術を組み合わせることで、未来を見据えたエネルギーサービスを創出できます。「生活全体をサポートする」という発想で、時代に適応した事業転換を進めることが、持続可能な成長への鍵となるでしょう。

飯田 哲也 氏

特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所(ISEP)所長

京都大学原子核工学専攻修了。東京大学先端科学技術センター博士課程満期退学。原子力産業に従事後に原子力ムラを脱出し、北欧での再エネ政策研究活動後に現職。日本を代表する自然エネルギー専門家かつ社会イノベータ。著書に『北欧のエネルギーデモクラシー』(新評論)、『メガ・リスク時代の「日本再生」戦略』(金子勝氏との共著/筑摩書房) 他多数。